お知らせ

この様な主訴で来院されるハムスターは日常の診療で多く遭遇します。

注意点としては、もともと4本の足で地面を這う様に歩行する動物なので1本の足に軽度の異常があっても、歩行の異常が目立ちにくいため異常に気づきにくいことがまず一つあげられます。

また症状からはまずは足など運動器の病気に目が行きがちですが、実は足以外の全身性の疾患により、一般状態が悪くなることでも歩行の異常として現れてくる場合があり、このような場合は早急な対応が必要となるため特に注意が必要です。

また、ハムスターの年齢や品種によって、起こりやすい疾患の傾向も実はあったりします。

ここでは代表的な疾患を中心に解説したいと思います。

<骨折>

飼い主さんがまず心配するのはこの『骨折』ですよね。

飼い主さんが誤って踏んでしまったり高いところから落下させてしまうことが原因の場合もありますが、ケージの網や回し車の角に足を挟んで抜けなくなり、もがいて暴れることなどで骨折するケースが最も一般的です。骨折する場所で最も多いのが、人間で言うと後肢のスネにあたる下腿骨です。

太ももの骨(大腿骨)の様に骨折部位の周囲が豊富な筋肉で覆われている様な場所では、手術を行わなくても保存的治療でその後の生活の質を保てる事もよくあります。

一方下腿骨は、歩行することによりその負重により骨がぐらぐら動きやすく、また周囲の筋肉も非常に薄いため、なんらかの固定が必要になることが多い場所です。

不完全な骨折などで骨のずれが小さい場合は、そのままケージレスト、もしくはテープなどで外固定を行います。

しかしながらこの場所での骨折では、骨がぐらつきやすく、保存的治療のみでは癒合不全がおこったり、骨折した部位の骨が皮膚を突き破り露出してしまい(開放骨折)、感染など問題を起こしやすいため手術が必要となることが多いです。

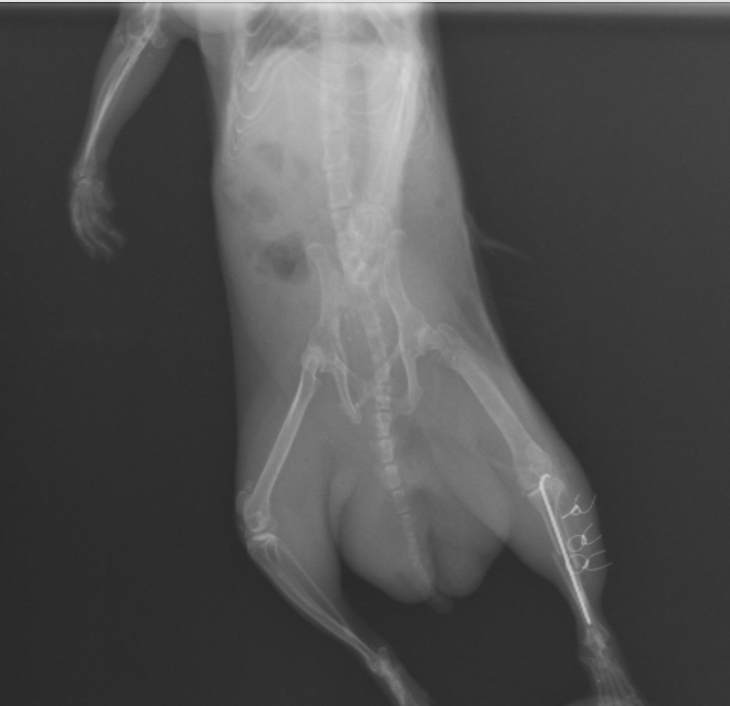

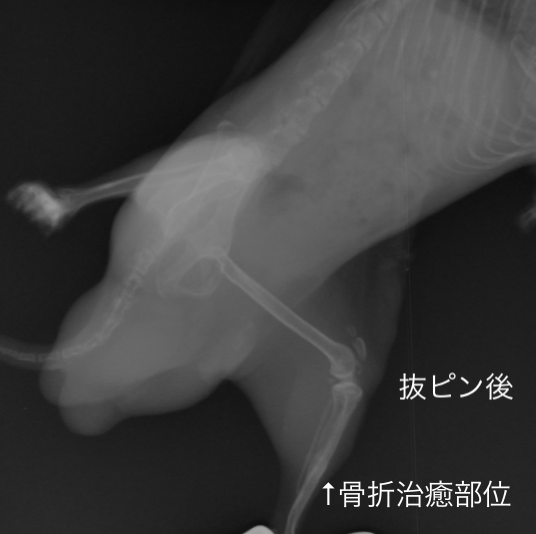

写真は当院で行ったピンニングにより外科的整復を行ったゴールデンハムスターのケースです。

なおハムスターの骨に適合する髄内ピンは存在しないため注射針を使って骨折を整復します。

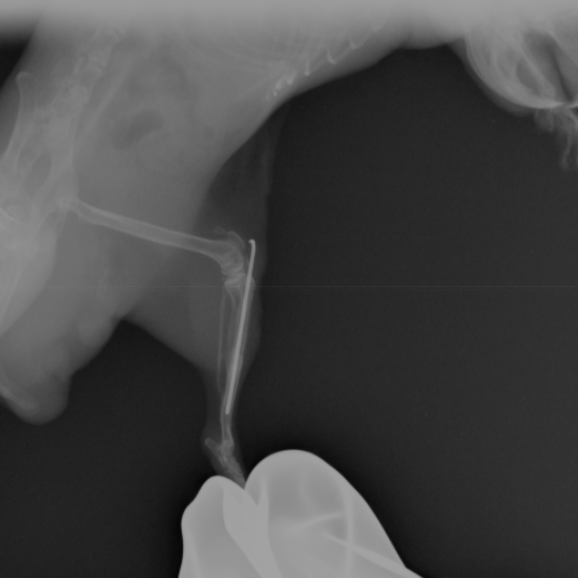

写真2のケース(ゴールデンハムスター)では、画像の様にすでに皮膚に傷ができており開放骨折となっていたため、ピンを入れて整復を行ったとしてもすでにおこっている感染により癒合不全が起こる可能性が高いため断脚手術をおこないました。

なおハムスターは4足歩行であり、足が短くバランスを保つことができるため、断脚を行ったとしても問題なく歩くことが可能で十分に生活の質を保つことが可能です。

<腫瘍>

四肢にできた腫瘍により、違和感や痛みもしくは大きくなることの物理的な問題などでも歩行の異常がおこったりもします。

足にできる腫瘍として代表的なものとしては、骨肉腫や横紋筋肉腫などの悪性腫瘍があります。

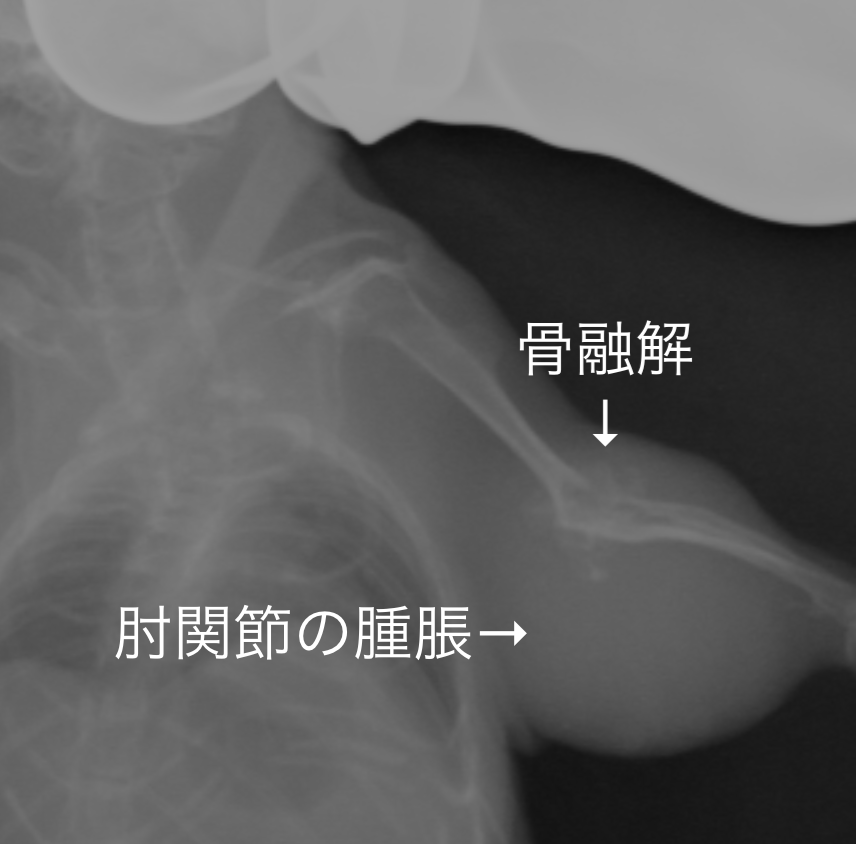

画像はハムスターのものではありませんが、同じ齧歯目のデグーで見られた前肢の骨腫瘍のレントゲン写真です。この様に病変部は重度に腫脹し、レントゲンで骨の融解像が見られるのが典型的な所見です。

他には指に毛母種という良性腫瘍ができることがあります。

悪性が疑われる場合には、断脚が選択されることが多いですが、すでに肺など他の部位に転移している場合も少なくありません。その場合完治が望めない可能性が高いため、緩和的な治療を行なっていくことになります。

<関節炎>

ジャンガリアンハムスターには特徴的な関節炎が生じることがあります。

画像はジャンガリアンハムスターの膝関節のレントゲン画像です。

痛みが強いのが特徴で、割と早く進行していきます。膝関節以外に足根(かかと)や前肢の関節にも発生し、関節が変形してくるため、ぺたぺたと這いつくばる様な特徴的な歩行がみられます。

患部の痛みにより、自分で噛んで外傷ができたり活動性が低下したりするため、歩き方がおかしいというよりも、最近動かなくなった、足を噛んで血が出ているといった主訴で来院されることもよくあったりします。

これはリウマチに似た病態の関節炎といわれており、細菌感染が引き金となっていることも言われていますが、現状詳細はよくわかっていません。

残念ながら完治は望めないですが、痛み止めと抗生剤やサプリメントによる対症療法を行なっています。かなり進行してしまってからだと、治療したとしても生活の質は落ちてしまうため、ジャンガリアンでは比較的早い段階からこの病気を疑っていく必要があるのではないかと考えています。

ゴールデンハムスターでも関節疾患が発生しますが、多くは加齢性と考えられています。

今回はハムスターで歩行に異常の見られる疾患について解説しました。

ハムスターの運動器に関連した病気の治療の目的は、普通に歩ける様になることが主ではありません。

少しでも楽に過ごせる様、とにかく生活の質をあげてあげることを強く意識しながら普段診療を行なっています。